🔹劈開(へきかい)とは

劈開(cleavage)とは、鉱物が特定の方向に沿って割れやすい性質のことです。

これは鉱物を構成する原子の結合の強さが方向によって異なるために起こります。

つまり、原子配列の「弱い面」で割れやすく、「強い面」では割れにくいという性質です。

例えるなら、積み木を並べた壁のように、隙間のある方向には簡単に崩れるが、別の方向では強固に保たれる——それが劈開です。

🔹劈開の観察ポイント(鑑定の際のチェック項目)

| 観察項目 | 内容 | 鑑定のヒント |

|---|---|---|

| 1. 割れ方の規則性 | 一定の方向に平らに割れるかどうか。 | 偶然割れた面(破面)との違いを観察。平滑で光を反射する面は劈開面の可能性が高い。 |

| 2. 劈開面の数と方向 | 何方向に割れるか(例:1方向、2方向、3方向など)。 | 複数方向に割れる鉱物は、割れ方の角度も特徴になる。 |

| 3. 面の平滑さと光沢 | 面がどれほど滑らかで、どのような光沢を示すか。 | 劈開面はしばしば「真珠光沢」や「ガラス光沢」をもつ。 |

| 4. 割れ面の角度 | 劈開面どうしのなす角度が一定かどうか。 | 例:方解石は3方向に120°の角度で割れる。 |

| 5. 劈開の良否(完全度) | 割れやすさの程度(完全・良好・不明瞭・なし)。 | 「完全劈開」は爪やナイフで簡単に割れることも。 |

🔹代表的な鉱物とその劈開

| 鉱物名 | 劈開の方向・特徴 | 鑑定のポイント |

|---|---|---|

| 雲母(Mica) | 1方向に完全劈開。薄くはがれる。 | 紙のように何枚も剥がれる性質で判別しやすい。 |

| 方解石(Calcite) | 3方向に完全劈開。割ると菱形体になる。 | 劈開面が光を反射し、角度は120°。酸に反応して泡を出す特徴も併せて確認。 |

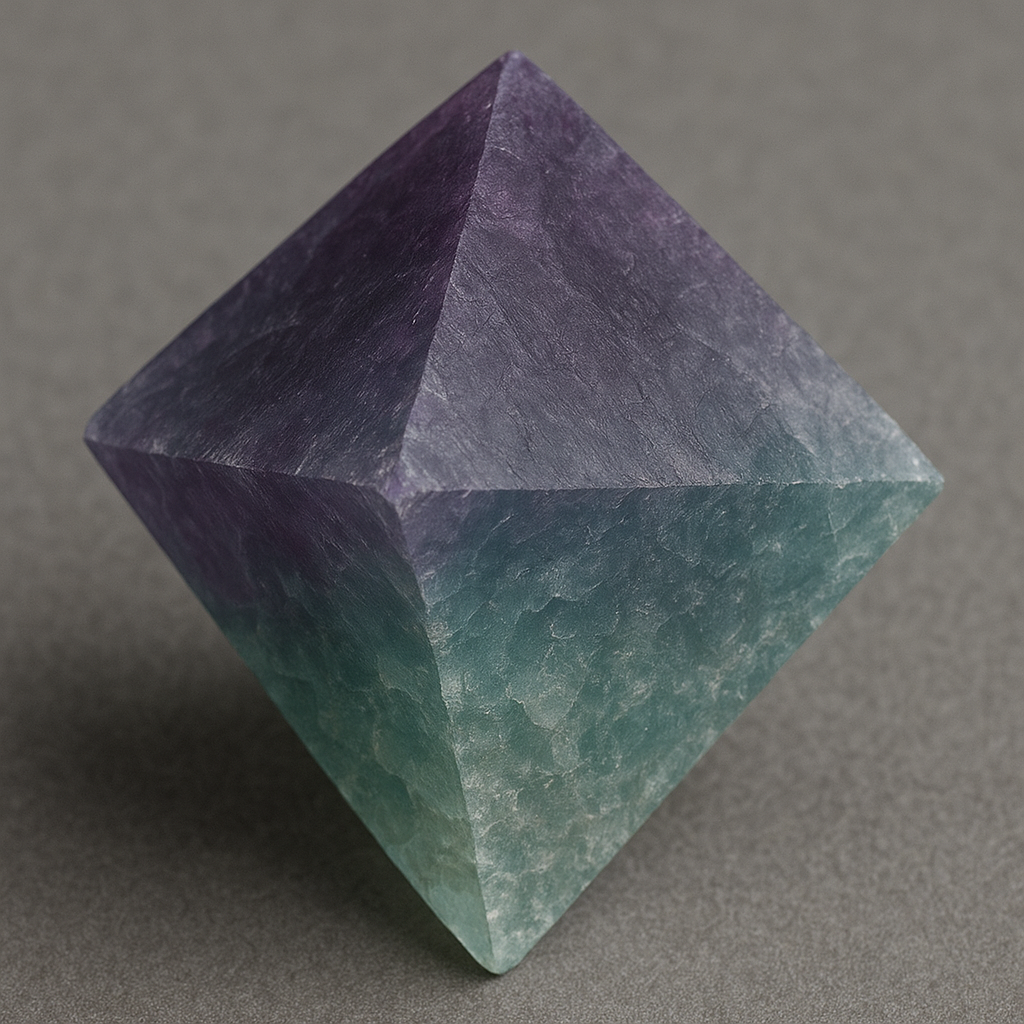

| 蛍石(Fluorite) | 4方向に完全劈開。八面体に割れる。 | 劈開片が八面体の形になりやすい。色は多彩。 |

| 正長石(Orthoclase) | 2方向に良好劈開。角度は約90°。 | 白色~ピンク色でガラス光沢。長石の鑑定に必須。 |

| 輝石(Pyroxene) | 2方向に良好劈開。角度は約90°。 | 暗緑色または黒緑色で、角ばった割れ目が特徴。 |

| 角閃石(Amphibole) | 2方向に良好劈開。角度は約120°と60°。 | 輝石との区別に使う。割れ目の角度が決め手。 |

| ハロイサイト・滑石(Talc) | 劈開が明瞭で柔らかい。 | 指でこすれて滑らか。モース硬度1。 |

🔹劈開と破断(fracture)の違い

| 性質 | 劈開(Cleavage) | 破断(Fracture) |

|---|---|---|

| 原因 | 原子面の弱い方向に沿って割れる | 劈開面以外の不規則な割れ方 |

| 割れ面 | 平滑・光沢がある | 不規則・ざらついた面 |

| 例 | 方解石、雲母、蛍石など | 石英(貝殻状破断)、黒曜石など |

👉 **劈開がない鉱物は「破断」で割れる」**と覚えると整理しやすい。

🔹劈開観察のコツ(実技的アドバイス)

- 小型ハンマーで軽く叩く(鑑定用ハンマー)

→ 劈開方向に平行に割れるかを確認。

※安全のため布で覆って行う。 - ルーペで割れ面を観察

→ 光沢や平滑さを確認。 - 光を反射させて観察

→ 劈開面は平滑でよく光る。 - 他の性質と併せて判断

→ 劈開だけで断定せず、硬度・色・条痕などと総合的に判断する。

🔹まとめ

- 劈開は鉱物の内部構造(原子配列)を反映した性質。

- 割れやすい方向(面)の数・角度・完全度を観察する。

- 鑑定試験では「雲母は1方向に完全劈開」「蛍石は4方向に完全劈開」など代表例の暗記がポイント。

- 劈開がない鉱物は「破断」を示す。

- 光沢や角度を丁寧に見ると識別精度が上がる。